山本 シャーリ

甲南大学全学共通教育センター特任准教授

はじめに

甲南大学では持続可能な開発目標(SDGs)を様々な形で教育に取り入れている。中でもメガネリサイクルプロジェクトは、学生が主体となって、学外の教育機関・企業・団体、さらには海外の協定校の協力を得て取り組んでいる実践的な社会貢献活動である。

近視・遠視・乱視といった屈折異常による視力の低下は、メガネやコンタクトレンズによって容易に矯正が可能である。しかし、世界には経済的・地理的な制約などから矯正手段にアクセスできず、視力の低下によって学習や労働に支障をきたしている人々が多数存在する。

そこで、メガネリサイクルプロジェクトでは、家庭で使用されなくなったメガネを回収し、必要とする人のもとへ届ける仕組みを築いている。回収されたメガネは、洗浄、度数測定、梱包などの過程を経て、海外で視力補正を必要とする人々の元へ届けられる。回収拠点は、学内にとどまらず、地域の学校、商業施設、医療機関、各種団体など、学外にも広がっている。また、回収した後の流れについても、学外の各種団体、海外の協定校等と連携して取り組んでいる。この活動を通じて、学生たちはグローバルな視点で社会課題と向き合い、SDGsの理念を実践的に学びながら、自ら考え、行動する力を育んでいる。

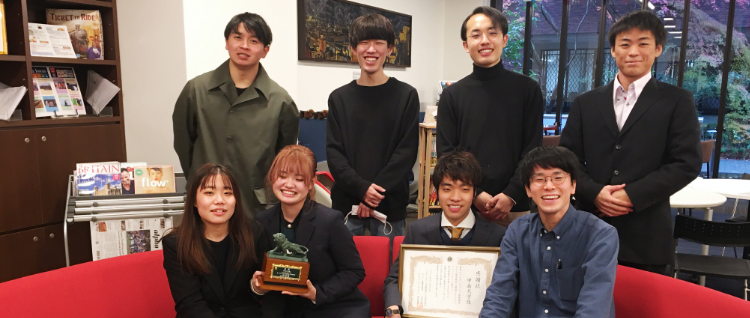

活動の実質的な初年度である2021年度は1600本、2022年度は927本、2023年度には1269本、2024年度は1192本のメガネを回収した。回収したメガネは、2022年度にライオンズクラブ国際協会を通じて、マレーシアやカンボジアにおいてメガネを必要とする人々のもとに届けることができた[写真1]。現在はマレーシア国民大学と協定を締結し、現地での配布を行っている。

[写真1]地域での取り組みが評価され、ライオンズクラブ国際協会から感謝状をいただいた。

1.学生の企画から生まれた

プロジェクト

─1年次から始まる実践的な学び

メガネリサイクルプロジェクトは、1年生の企画から生まれたプロジェクトである。甲南大学では、1年次に履修する「共通基礎演習」が、全学共通教育の導入科目として位置づけられている。この授業は、学部の枠を超えて学生同士が学び合うことを重視しており、ディスカッションやグループワークを通じて、探究心、論理的思考力、コミュニケーション力を育むことを目的としている。甲南大学の教育において特徴的な科目の一つであり、大学での学びの基盤を形成するとともに、学生が自らの視点で社会課題に向き合う契機となっている。

2019年度の「共通基礎演習」において、「甲南大学の魅力を高めるために~私たちの考え~」というプロジェクト課題に取り組んだ学生5名からなるチームは、キャンパス中央に位置する学習支援施設「KONAN Language LOFT(以下、LOFT)」に注目。LOFTを通じて「甲南大学と世界をつなげたい」と考えた。その可能性を探る中で、使用済みメガネをリサイクルして世界各国へ届ける取り組みの存在を知ることになる。

前述したように、世界には、視力矯正を必要としながらも、経済的・地理的要因などによりその機会を得られない人々が数多く存在している。この現実を知った学生たちは、視力を補うことで生活の質を大きく向上させることができるという観点から、SDGs目標3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」の実現に貢献できると考えた。そして、「自分たちにもできる社会貢献」として、LOFTを拠点とした甲南大学における使用済みメガネのリサイクル活動を提案した。

LOFTは、キャンパス内の学生が利用可能な融合型グローバル教育拠点であり、年間1100件を超える英語によるアクティビティが実施されている。2024年には延べ1万2600名を超える学生が利用するまでに発展し、学部や学年を越えた学生同士の交流の場としても機能している。

「共通基礎演習」の授業の中では企画の提案にとどまったが、学生たちは授業の後も、実現に向けて活動を継続することを決意し、学生主体のプロジェクトとして立ち上げたいと筆者に相談した。筆者がメガネリサイクル活動を行っているアメリカ・シカゴに本部を置くライオンズクラブ国際協会に連絡を取ったところ、関西地域を統括する「ライオンズクラブ国際協会335複合地区グローバル奉仕チーム(GST)」の紹介を受けた。これにより、学生主体のプロジェクトとして、実現に向けた具体的な道筋が大きく開かれることとなった。ところが、その矢先、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生し、緊急事態宣言が発令され対面での活動は困難となり、プロジェクトは中断を余儀なくされた。

2.教室から社会へ─地域連携で育まれる学生の挑戦

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが完全に収束するに至っていない、2020年度後期に、プロジェクトはオンライン形式で再び動き出した。学生はライオンズクラブ国際協会とミーティングを重ね、国内外におけるリサイクル活動の現状や実務に関する助言を受けながら、着実に準備を進めた。プロジェクトは当初7名でスタートしたが、学生がメンバーを募集し、その後、さらに理工学部・経済学部・法学部・経営学部から計30名の学生が参加するプロジェクトへと拡大した。

学生たちは、まず地域の学校にメガネの回収箱を設置してもらうことを目指した。学生たちは児童・生徒に伝えたいテーマとして、「世界には視力支援を受けられない人が存在するという現実」と「日常生活の中でもSDGs達成に寄与できる行動があること」を掲げた。その実現に向けて、まず大学周辺の神戸市立の小中学校で児童生徒向け説明会を実施し、回収箱を設置する許可を得るため神戸市教育委員会を訪問した。学生から企画の趣旨や目的、社会的意義について説明し、教育委員会の協力が得られることになった。これを受けて、2021年度の前期を中心に、プロジェクト紹介資料の作成や回収箱の制作を開始した。学生たちは長期休暇中も活動を継続し、学内および近隣の小中学校にメガネ回収箱を設置した[写真2]。その結果、計15校の協力を得て、703本のメガネを回収できた。

こうして、共通基礎演習の教室で始まった学生主体のグローバルな社会貢献活動は、実社会における具体的な実装へとつながっていった[写真3]。

[写真2]プロジェクトに参加した生徒会の皆さんが心を込めて作成した回収箱

[写真3]海外でのメガネ配布につながる実作業を通して、グローカルを学ぶ受講生の様子

予測不能な状況下でも、学生たちは前向きな姿勢を崩すことなく、困難を創意工夫で乗り越えた。この経験は、制約の中で自ら課題を解決し、新たなアイデアや方法を生み出す貴重な実践となり、彼らの大きな成長につながった。

さらに、甲南大学の卒業生が経営するメガネ店の協力も得られるようになった。店舗で回収したメガネのプロジェクトへの提供に加え、回収したメガネの処理に使う機器の大学への寄贈という点でも支援を受けた。さらに、卒業生のつながりを活かして他の店舗からの協力も得られるようになり、地域のメガネ店との連携も始まった。

学生たちは、メールでのやり取りや店舗訪問を通じて地域とのネットワークを構築しながら、ビジネスマナーや社会的コミュニケーションを実践的に学んでいった。こうした経験を通じて信頼関係が構築され、2022年以降は地域のメガネ店や企業との連携が一層拡大した。現在では、プロジェクトで回収されるメガネの多くが店舗からの提供によるものであり、地域企業はプロジェクトを継続的に支える存在となっている。

2024年には、大学の産学地域連携の一環として、神戸市内の商業施設で開催された地域イベントに参加し、本プロジェクトを紹介した。さらに、一般社団法人大学都市神戸産官学プラットフォームが主催する「大学都市KOBE SDGsマルシェ」においてもブース出展の機会が与えられ、学生たちは地域イベントへの積極的な参画を果たした[写真4]。また、大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」プログラムの「共創チャレンジ」にも参加している。

地域のイベントではメガネ回収箱の設置に加え、参加者が自宅で使用できる郵送対応型の「オリジナルはがきサイズ回収箱」のワークショップを実施してきた。地域住民とともに回収箱を作成しながら本プロジェクトの趣旨を説明することで、学生たちは活動の社会的意義を再確認するとともに、自信と手応えを得ることができた。

[写真4]地域との交流を通して活動を発信する学生たちの様子

3.日本から世界へ─回収から海外配布へ広がる国際協働と学び

こういった国内における回収活動や地域との連携に加えて、近年は、回収されたメガネを海外で実際に必要とする人々のもとに届ける段階までを視野に入れた、国際的な展開も始まっている。

プロジェクトが本格的に始動した2021年、マレーシア国民大学(Universiti Kebangsaan Malaysia:UKM)との連携の機会を得た。UKMは地域との連携を重視しており、クアラルンプールキャンパスに所在する健康科学部オプトメトリー学科は、マレーシアで初めて検眼学士課程(Bachelor of Optometry)を開設した高等教育機関である。30年以上にわたる教育と研究の実績を有し、学科内には地域住民を対象とした眼科検診クリニックが設置されている。この施設は、専門的スキルの修得と地域貢献を兼ね備えた実践的な教育拠点となっている。

さらに、UKMでは2012年に「Optometry Mobile Clinic(移動検眼車)」を開設し、視力検査機器を搭載した大型バスによる移動型クリニックをマレーシア全土で展開している。企業やNGOの支援を受けつつ、地域住民への無料サービスを提供し、地域ごとのニーズに応じた柔軟な医療支援を行っている。

このような現場においては、適切な眼鏡を手に入れることが困難な人々への支援が急務とされている。新たに処方した眼鏡を届けるには1、2ヶ月を要する場合もある中、本プロジェクトで回収された使用済みメガネを即時に提供する取り組みが現地で有効に機能し始めている[写真5]。

2023年からは、プロジェクトで回収したメガネがマレーシア国内外における配布活動で活用されるようになった。さらに2024年には、ライオンズクラブ国際協会の支援を受け、学生2名がカンボジアを訪問し、現地で視力に課題を抱える人々に対して直接メガネを届ける支援活動を実施した[写真6]。学生にとっては、支援の現場に立ち会い、社会課題の現実と自らの行動の意義を体感する貴重な経験となった。このように日本の学生プロジェクトと現地の医療・教育機関との協働により、持続可能な国際貢献の新たな形が実現しつつある。

[写真5]プロジェクトで回収したメガネがUKMの地域連携の取り組みの中で配布されている。写真はマレーシアのジョホール州での取り組みの様子

本プロジェクトは、2024年度に新しく設置された「グローバル教養学環」においても、国際理解・グローカルについて学ぶ実践的科目「グローカル実践プロジェクトⅠ」の授業内で取り上げられた。プロジェクトの企画・運営に関わる一連の活動を通じて、受講生は国際協働の難しさとその価値を体験的に学び、教室内では得がたい実践的な気づきと学びを得ている。

[写真6]学生たちはカンボジアの支援現場に立ち会い、社会課題の現実とプロジェクトの意義を体感することができた。

終わりに

メガネリサイクルプロジェクトは、教室の枠を超えて地域社会や国際社会とつながる実践的な学びの場として発展してきた。学内での回収活動に始まり、地域の学校・企業との連携、そしてマレーシアやカンボジアなど海外での配布協力へと、その活動の幅は着実に広がっている。

プロジェクトを通じて学生たちは、社会課題に向き合い、他者と協働しながら、理論では学びきれない現実の中で課題解決に取り組んできた。計画通りに進まない状況や思いがけない困難に直面したとき、それをどのように乗り越えるかという経験そのものが、プロジェクトに取り組む意義でもあり、学生の成長を促す貴重な学びとなっている。

このプロジェクトは、学生の力だけでは成り立たない。ライオンズクラブ国際協会をはじめとする多くの支援団体、メガネ店、学校をはじめとする地域の皆様、海外協定校との連携など、数多くの方々の支えによって継続されている。こうした多様な関係者とのつながりが、学生にとっての実社会との接点となり、学びを深める原動力となっている。この場を借りて、心からの感謝の意を表したい。

今後も、学生たちは不要となったメガネを回収し、それを必要とする人々へ届ける活動を継続していく。これにより、地域と世界を結ぶ大学発の社会貢献のかたちを、学生自らの手で継承していくことを目指している。

※初年度の活動の様子をまとめた動画